2022年が暮れようとしている。

今年の農業界最大の話題は、なんといってもウクライナ紛争がもたらした生産コストの上昇だ。

肥料、飼料、資材、ガソリンなどあらゆる必需品に及び、農家の懐を直撃した。スムースに価格転嫁できればよいが、簡単にはいかない。

とりわけ、営農コストの1割弱を占める肥料の値上げが農家に与えるダメージは大きい。

肥料の流通シェアの7割を握るJAグループは先月、化学肥料を最大3割値上げすると発表した。肥料にはさまざまな種類があるが、ほぼすべての品目が軒並み過去最高値という異常事態だ。

世界の変化が私たちの暮らしに立ちどころに影響するーー。これを身をもって知った1年だった。

たとえば、肥料3要素の1つである、塩化カリウム。日本は主にカナダから輸入しているが、世界の輸出市場の4割を握るロシア・ベラルーシがウクライナ紛争で制裁をうけた結果、国際相場は上昇。足元の価格は過去最高を更新し続けている。肥料全般の一大輸出国である中国は昨年秋から輸出を制限している。

いかにグローバルな大波の影響をやわらげ、持続可能なしくみを確立するか。ニッポン農業の一丁目一番地の課題といっていい。

下水から国産肥料を

アグリメディア研究所が着目するのは下水だ。生活排水から栄養分を取り出し、肥料としたうえで、圃場にまく。このサイクルを普及させれば、海外から輸入する肥料を減らすことができる。身近なところに着目した取り組みだ。つい100年前までいたるところで見られた光景でもある。昔の知恵と現代のテクノロジーのかけ算で、難題に立ち向かえるのではないか。

動きはある。

10月18日朝、野村哲郎農林水産大臣は記者団にむかってこう宣言した。

「国内にある肥料原料、いわゆる汚泥(おでい)だとか、それから牛・豚・鶏から出る糞尿の活用、こういった国内にある資源を使って、有効活用を図っていこう」

国内の農業関係者が数少ない先行事例として着目するのが、岐阜県中津川市だ。さっそく現場を訪ねた。

岐阜県東部にある人口8万人弱の中津川市。のどかな田園地帯のど真ん中にテニスコート12面分の「坂本北部クリーンセンター」がある。同市浄化管理センターが運営する5ヶ所の施設のうちの1つだ。2001年に完成した。

現場に立つと、わずかながら鼻につく匂いが広がる。べつに不快ではない。

下水とは家庭のし尿、風呂、料理で使った水など生活排水が集まったもの。このクリーンセンターは周辺の家庭から地下の排水管を通じて下水を引き込んでいる。施設内では下水の水中に含まれる様々な物質を微生物のちからで分解し、浄化する。この浄化の過程で沈殿した泥状の固形物が汚泥(おでい)とよばれる。汚泥は植物の栄養となる窒素やリンを含んでいる。

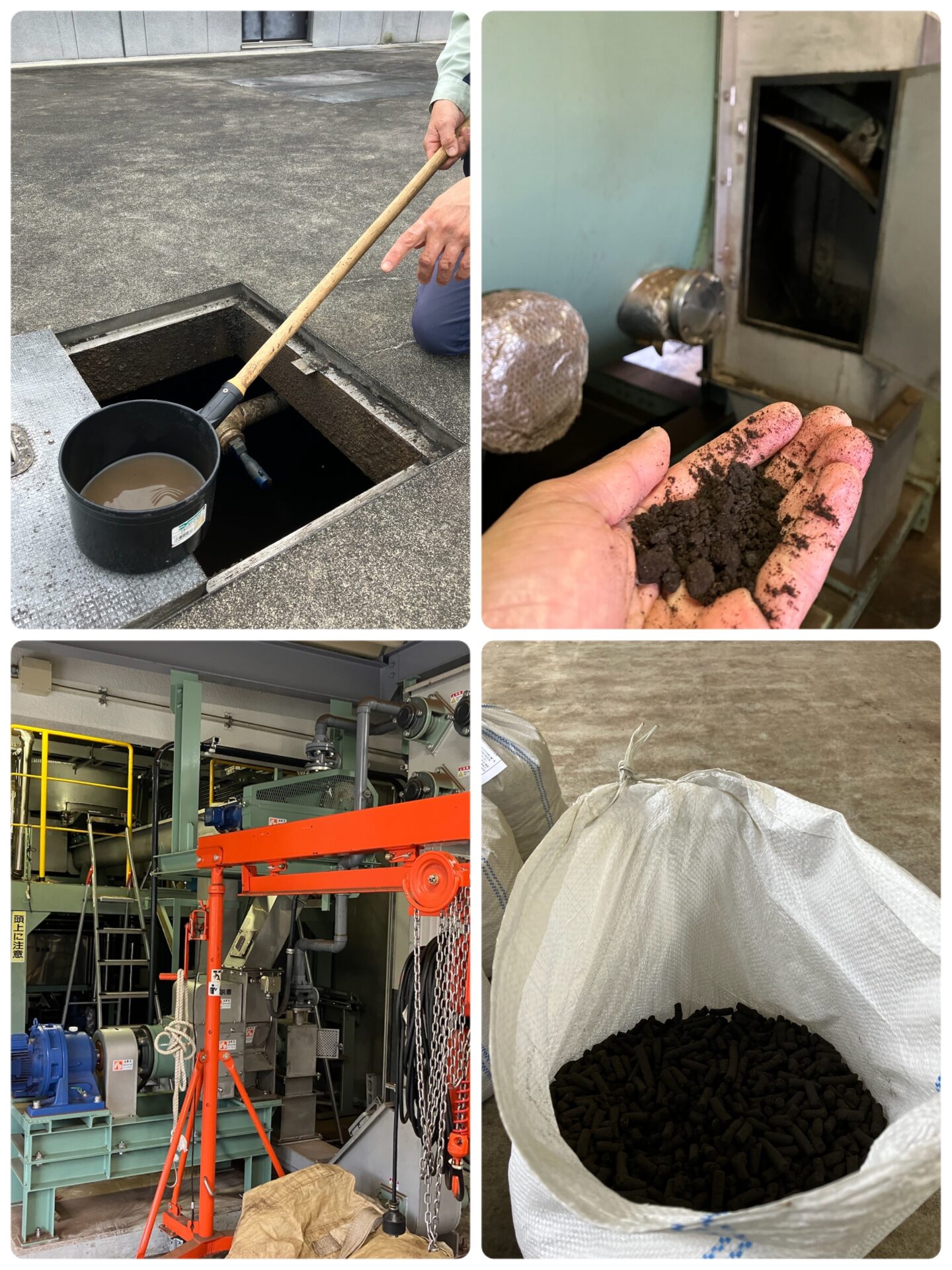

ドロドロの固形物である汚泥を、濃縮、貯留、脱水、乾燥といった工程を経て粒状の肥料に仕上げていく。

汚泥はある意味、繊細だ。微生物の働き具合は季節によって異なる。市内に5か所あるクリーンセンターで汚泥の匂いや成分はそれぞれ微妙に違っているという。排出する汚水の性質に地域差があるためだ。

とはいえ、年2回の検査で一定の安全基準をクリアしなければ、肥料としての使用は認められない。市から運営を委託されている企業の担当者は「毎週のように(さまざまな製造過程で)微調整が必要です」と語る。

完成した肥料は袋に詰められ、クリーンセンターの前にある小屋に積み上げられる。地域の農家は好きなときに好きなだけ取っていってよい。農家の直接的な金銭負担はゼロ。税金で運営されているからだ。肥料は野菜のほか、水田や中津川名産の栗の畑にまく。

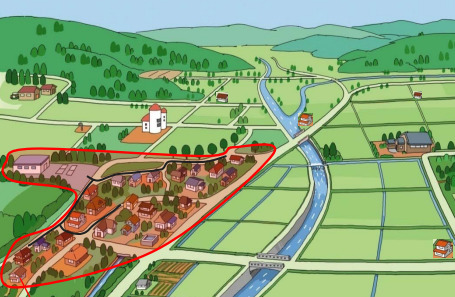

この取組みの特徴は「小さな集落のなかで地産地消のサイクルをまわす」ことにある。上の図がわかりやすい。下水も、そこから生み出される肥料も、農村のなかで使用され、狭義での循環型社会を成り立たせているのだ。

時世にあった取り組みではあるものの、肝心の農家への普及には課題を残す。

岐阜県中山間農業研究所は「化学肥料と比べて遜色なく、遅効性であるため元肥として土づくりに適している」と評価する。トマトの生育に関して化学肥料との比較実験を行ったところ、10aあたりの収穫量は汚泥由来の肥料で育てた場合が、化学肥料で育てた場合を5%上回った。

もっとも、筆者が近隣の農家を訪ねてまわったところ、60歳代の男性農家からこんな話を聞いた。

「雨が降ると、畑に入れた肥料が変な匂いを放つんだよね」

ちなみに、筆者はこの肥料を持ち帰って自分の畑で試してみたが、降雨後もとくにおかしな匂いは感じなかった。もしかしたら農家の間で誤解や理解不足が生じているのかもしれない。

このクリーンセンターで作られる肥料は年間13㌧。正確な数字はないが、集落の肥料使用量全体の1割程程度とみられる。開拓余地はなお大きい。

農水省は今年10月、下水事業を所管する国土交通省とともに、下水汚泥の肥料利用拡大に向けた検討会を立ち上げた。全国の下水汚泥は現在、多くは焼却処分しており、肥料としての利用は中津川など一部にとどまる。これをどこまで拡大できるのか。下水活用の意義をしっかり説明するとともに、農家らが抱きがちな下水特有の懸念を払拭する努力が関係者には求められる。

記事執筆

中戸川 誠(なかとがわ・まこと) 日本経済新聞社の記者として10 年間、BtoC企業、エネルギー問題、農業政策などを取材後、アグリメディア入社。水田の畑地化プロジェクト、農業参入企業へのコンサルティングなどを推進。現在は新規事業を企画・実行部門とアグリメディア研究所所長を兼務。長野県諏訪市在住。

◇アグリメディアは企業や自治体との協業、コンサルティングを推進しています。お気軽にご相談ください◇