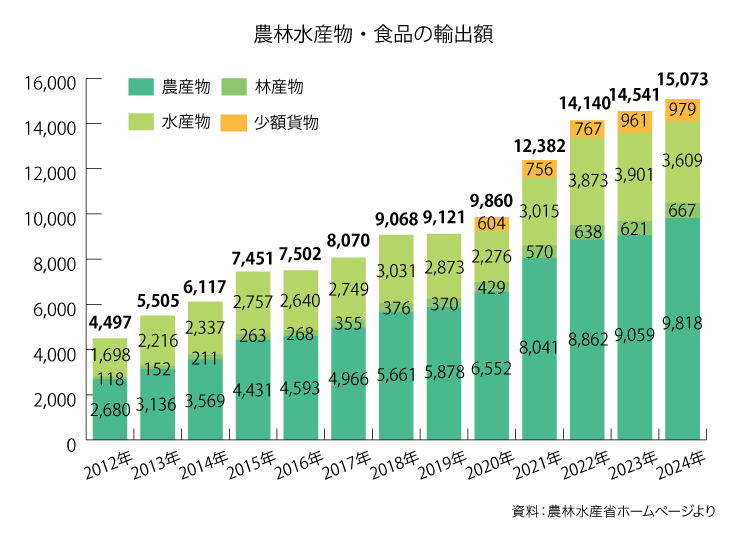

日本の農産物輸出額は、ここ数年過去最高額を更新し続けています。日本の農林水産物・食品輸出額は、ここ数年過去最高額を更新し続けています。2024年には1兆5,073億円となり、初めて1.5兆円を超えました。(農林水産省[2025年2月4日発表])これは、農産物の輸出額が前年比8.4%増を記録するなど、成長が続いていることを示しています。

ただし、実はその内訳を見ると、加工食品の比率が高いのが現状です。これらの原材料は輸入に頼っていることも多く、生鮮品も伸びてはいるものの、農業全体に与える影響はまだ限定的と言わざるを得ません。

そんな中、創業より「日本の農業で、世界を驚かす」というミッションを掲げ、りんごなどの輸出を手掛けてきたのが株式会社日本農業です。日本の農業における輸出は、果たして一大産業となり得るのか。創業者にして代表取締役CEOの内藤祥平さんにお話を伺いました。

日本の農産物輸出、約10年の手ごたえ

小野「社名からして日本の農業を背負って立つという意気込みを感じますが、設立から9年、手ごたえはどのように感じていますか?」

内藤代表 「2016年の設立のときで24歳、いまは33歳となりましたが、当時はどちらかというと日本の農産物の需要を高めようと、国内ではあまり価値が生まれていなかった小玉のりんごなどを東南アジアなどに売っていこうと事業を始めました。今は台湾が主な取引先となっていますが当時はタイへの輸出に力をいれていました。この9年を振り返ると、需要と供給が完全に反転してしまいました。

予想していなかったわけではないですが、想定以上のスピードで供給力が弱まっています。」

株式会社日本農業 代表取締役CEO 内藤祥平さん

小野「10年ほど前はむしろ、国内では売り切れないものを海外で付加価値を付けて販売するという戦略だったのが、国内の需要をまかなうこと自体が危機的状況ということですね。確かにりんごの生産量は、この20年で27%以上減ったというデータもあります 。」

内藤代表「りんごに限らず、果樹の供給力の低下は顕著です。その見込みもあって、2018年から青森県でりんごの自社生産に着手しました。」

小野「輸出に特化した会社が、実績もなく生産に参入するというのはずいぶんと思い切った選択のようにも思いますが?」

内藤代表「今にして思えば20代の若気の至りで、できるもできないも考えずに参入したという面も否めないのですが(笑)。しかし一方で、仕入れて販売するという事業のみで考えると、結局、付加価値を付けたとしても最終的には仕入れ価格を絞って利益を確保するということになります。すると、せいぜい2%とかの利益改善しかできないんですね。当時でも、栽培方法を高密植栽培に切り替えれば生産性が3倍ぐらいに上がることは見込めていたので、自社で取り組んで供給を確保し、川上から川下まで取り組む方が事業としても将来性があると見込めました。」

創業初期から取り組み始めたリンゴの高密植栽培

小野「しかし、農地の獲得も容易ではないうえに、果樹の場合、苗木を植えてからそれなりに生産できるようになるまで3年から5年はかかりますよね?」

内藤代表「最初は植え替えではなく、既存の木の摘果を減らして小玉りんごをたくさん成らすというところから始めました。農地の獲得に関しては、現地に入って地道にいろんな方にお願いして回るということを徹底的にやりました。幸い、30ha規模の農地をまとめて所有されている方と出会えて、地元のりんご生産に取り組む法人と組むことができたのは大きいですね。現在は青森で55haほど確保し、生産性もだいぶ安定してきました。」

(株)日本農業が取り入れている青森の大規模選果場

小野「物流の労働条件改善にともなうドライバー不足などによる『物流2024年問題』に対応して、八戸港から船便も出しているというリリースも拝見しました。」

内藤代表「そこは危機感を持って取り組みましたが、物流費やドライバーの確保のハードルは少し上がったものの、まだ船便の方が高コストではあります。長い目で見たときにどうなるかわからないので、並行していざという時に対応できる『プランB』として進めているところではあります。」

小野「輸出に関しては、りんごについても随分と伸びているように政府統計では見えます。」

内藤代表「確かに、国の施策もあり伸びていますが、この伸び率があとどれだけ続くかというと、かなり厳しいです。先ほど言ったように、供給量が先細りの状態で、国内でも果樹の価格は高騰傾向です。私たちも創業当初は、日本のフルーツが高級品として扱われているのに対し、中間層に向けて大量の商品を届けて普及させようという思いがありました。しかし、現在の状況においては、結局、富裕層の商品としてとどまっている印象です。日本ブランドで海外での生産を本格化するなどしない限り、広がりは限定的でしょう。」

フィリピンでの売り場

小野「りんご以外の品目にも取り組まれていますね。ほかの品目はいかがですか。」

内藤代表「国内ではほかにもキウイやシャインマスカット、さつまいもなどの生産にも取り組んでいます。地域的にも群馬、静岡、栃木などと広域にわたっていますね。ただ、株式会社日本農業としてはまだ9割がりんご生産です。私たちのアプローチとしては、輸出については継続的にパイプをつなぎながら、農業生産性の高い農業経営を広げていくというところになります。全国で自社で経営している農地面積は約90ha(2025年8月現在)。現在、子会社含めて200名ほどの社員がいますが、3割は生産人材です。生産力さえ確保できれば輸出は伸ばせる確信があるので、今の段階から生産を強化していく必要があります。」

小野「設立から9年でその規模まで拡大していること自体が驚きではありますが、自社だけで取り組むのにも限界がありますよね。」

内藤代表「おっしゃるとおりです。農業参入を検討している企業などに、私たちの農地設計や栽培マニュアルなどを提供して並走支援する『ニチノウパック』というサービスの提供を始めました。例えば東邦ガスさんと組んで宇都宮市でシャインマスカットの生産を支援しています。青森の地元の建設会社さんも、りんごの自社生産に取り組み始めています。このように、生産性の高い技術そのものを広げていかないことには、日本国内の需要すら危うい状況だと考えています。」

業生産性は新技術導入でまだまだ上がる

小野「宇都宮市の農地集約に向けての地域計画などの取り組みは、この連載でも取材させていただきました。生産力に課題がある一方で、農地の集約についてはそもそも地権者が細かく分かれているうえ、相続などで地権者に連絡もとれず、耕作放棄が進んでしまっている現状などもあります。こうした課題にどのように取り組んでいくべきだと思いますか?」

内藤代表「端的に言ってしまえば、農地集約さえしっかりできれば生産性が上がることは確実です。生産人材は年々足りなくなっている現状ですが、私たちは会社として労務環境やキャリア設計などを発信しているため、採用ができています。青森でのりんご生産が軌道に乗ったのも、取り組み当初に5~6ha規模のまとまった農地の確保ができたことが大きいです。次第に信頼を得ることで農地を拡大することができました。このような案件がいくつも生まれてくれば、人材も確保しやすくなるはずです。これは妄想レベルですが、国として様々な農業投資案件などにも取り組んできていますが、単純にその資金でまとまった農地を買い取って、大型の新規参入を進めてくれれば、もっと日本の農業の未来が明るかったんじゃないかと思うんです。」

小野「日本は山林が多く、そもそも大規模化が難しい面は否めません。海外での生産展開は考えませんか?」

内藤代表「実はすでに一部取り組んでいる例があります。しかし、まだ不確定要素が大きすぎて、優先順位としてはまずは国内生産の足場固めと、その生産物を確実に売り切る仕組み作りだと思っています。それがある程度実現した段階で海外展開もありうると考えています。」

小野「これまでかなり生産性向上には取り組んでこられていると思いますが、農地集約が大前提として、それ以上に技術的に生産性が上がっていく見通しがありますか?生産性が上がり続けるのにも限界があると思いますが?」

内藤代表「りんごの栽培については、慣行の方法に比べて高密植栽培は3倍ぐらいの生産性向上があります。ほかにも、現地の技術顧問や生産チームと改善には取り組んできています。今期待している技術としては、ニュージーランドで取り入れられている『FOPS(Future Orchard Production System)』という栽培方法で、これは主枝を横に水平に広げて、そこから側枝を垂直に立ち上げて収穫するという方法ですが、うまくいくと、現状の高密植栽培のさらに倍、つまり慣行の6倍の生産量になるということで、一部試し始めています。このような新しい技術に着目していくのが重要だと考えています。栽培技術が確立すれば、自動収穫機のようなロボットも実装しやすくなるでしょう。」

小野「株式会社日本農業が国内での生産を拡大している理由がよくわかりましたが、海外での展開は今後どのように考えていますか?」

内藤代表「農産物の知的財産(IP)としての側面は大事です。知財においては、品種と商標の2パターンが考えられます。品種については、シャインマスカットの流出が大きなニュースになり、実際にシャインマスカット自体は国際的に知られる存在でありながらも、日本ブランドではなくなってしまったというトラウマがあります。一方で、商標的なことでいうと、例えば最近『抹茶』のアメリカでの販売に取り組んでいるのですが、抹茶自体は日本でなくとも中国でも生産されているものの、買い手からすると『抹茶』は日本ブランドだという意識があります。そうなれば、同じ品質のものでも日本ブランドの強みを出せるなどの競争優位を働かせることができます。なので、日本ブランドと紐づいた名称を世界的に知ってもらうことがとても大事だと考えています。」

小野「ブランド力をつけて、食文化と共に売り込んでいくという面でもまだまだできることがありそうですね。ありがとうございました。」

インタビューを終えて

日本の農産物の輸出については、近年かなり伸びているというニュースが目につきますが、実態としては、日本の農業界自体の供給力の低下が想像以上に進んでいることが、今回の取材で印象的でした。農業への関心が高まり、新規参入も進んでいる一方で、衰退はさらに加速的に進んでいるようです。

日本の人口減、少子高齢化も加速度的に進んでいる現状において、売り先を海外にも確保していくことは欠かせない取り組みである一方、「売るものがなくなる恐れ」「安定供給はいつまで可能なのか?」という内藤社長の危機感を切実に感じるとともに、農地集約と技術革新による生産性向上こそが急務であるのは間違いないことでしょう。

私たちが思い浮かべる「日本の農村」の風景は10年後には随分と違った形になっているのではないでしょうか。

取材

小野淳(おの・あつし)アグリメディア研究所 客員研究員

株式会社農天気 代表取締役

NPO法人くにたち農園の会 前理事長

TVディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。30歳で農業に転職、農業法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち、㈱農天気/NPOくにたち農園の会設立。著書に「東京農業クリエイターズ」など。

・・・

企画編集・デザイン

浅沼美香(あさぬま・みか)アグリメディア研究所 研究員

デザイン事務所で20年間、プロデューサー・デザイナーとしてウェブサイト、広告などを製作。シェア畑の一利用者だったが、農業好きが高じてアグリメディアで働くようになった。「農×デザイン」に関心。