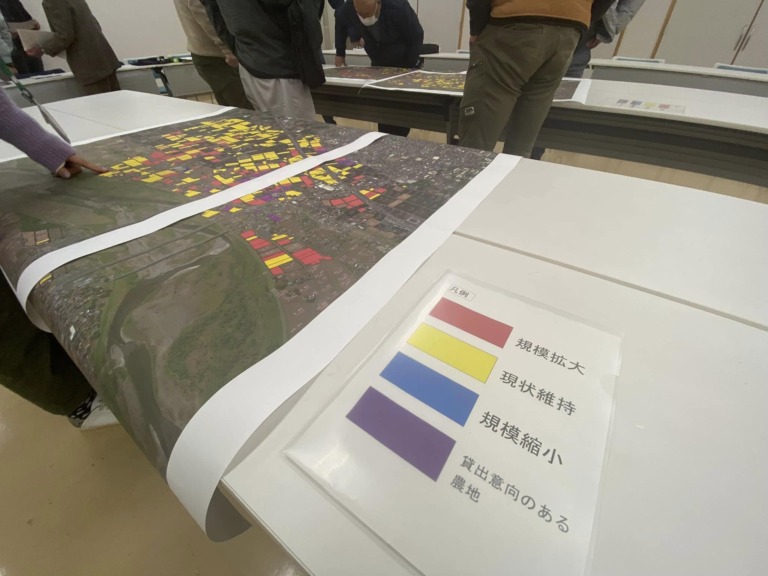

1月中旬のある日の夜、「JAうつのみや平石支所」には地域農業者とJAうつのみや職員、そして宇都宮市役所農業企画課をはじめ、農業関係者30名ほどが集まっていました。車座の会議室の中心には衛星写真を大きく印刷した地図が数枚。それぞれの地図は4色でカラフルにマーキングされ、よく見ると田畑1枚1枚の地権者、地番まで細かに記載されています。

この会議こそが、今日本全国で行われている「地域計画」、すなわち10年後の地域農業の方針を決する未来地図の原本といえます。

締め切りは2025年3月末、農林水産省からの宿題

食料安全保障の重要性が高まる中、農林水産省は「食料・農業・農村基本法」を改正し、新たな施策として「地域計画」を打ち出しました。 地域計画とは、各市町村が主体となり、地域農業の将来像を具体的に描く計画です。 従来の「人・農地プラン」※を法定化し、より実効性を高めたものといえます。

地域計画の策定が求められるのは、原則として全ての市町村(市街化区域のみの自治体は除く)で、 2025年3月末までに策定することが義務付けられています。

地域計画では、農地の利用状況を可視化する「目標地図」を作成し、農地集積、耕作放棄地の抑制、新規就農者の確保などを目指します。

地域計画の策定・実行には、農業界全体が抱える高齢化や人口減少、担い手不足、耕作放棄地の増加など多くの課題が存在します。 これらの課題に対してどのように対応していくのか、その合意形成自体がこの計画作成の本丸ともいえるでしょう。今回は、北関東の一大農業市、宇都宮市の取り組みを取材しました。

※「人・農地プラン」とは2012年に農業経営基盤強化促進法に基づき始まった制度。地域における農業の将来像を話し合って作成する計画。地域の高齢化や担い手不足などの課題を解決し、農業を継続・発展させることを目指した。

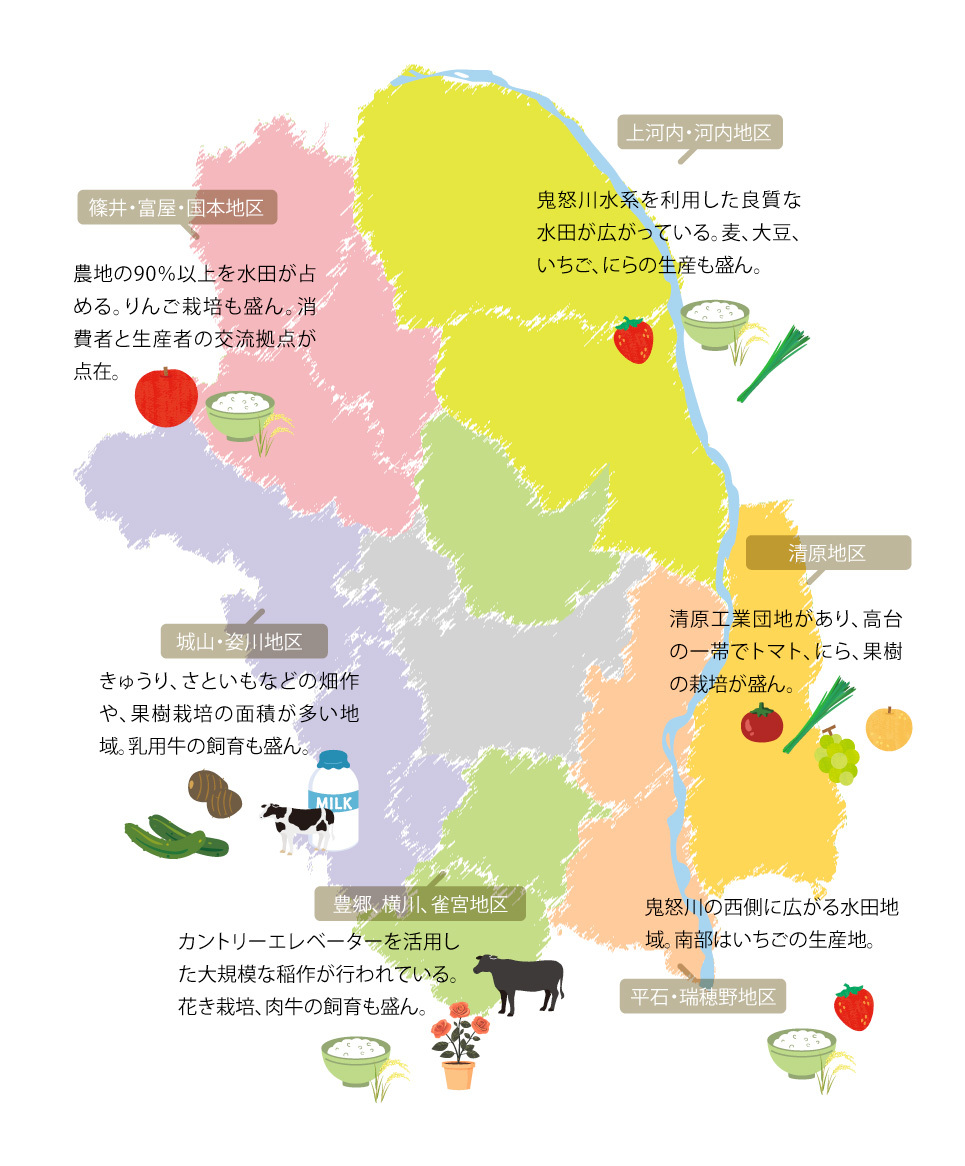

北関東有数の農業市「農業王国」宇都宮の場合

宇都宮市は北関東の中核市ですが、古くから鬼怒川と広大な平野での稲作が盛んであり、栃木の名産イチゴのほか、梨やリンゴなどの果樹も多く生産され、農地の総面積は11,900ha(2022年統計)と栃木県No.1を誇ります。 また、その80%が水田となっています。

農地面積が広い宇都宮市においては、その全体像を把握すること自体が容易ではなさそうです。 どのように宇都宮農業の計画を立てているのか、宇都宮市役所 経済部 農業企画課 鎌田将人主任に伺いました。

宇都宮市役所 経済部 農業企画課 鎌田 将人主任

「統計を見るとこれまでの10年で宇都宮市の農業経営体の数は3割減っています。一方、農地面積自体はあまり減っていません。このままいくと10年後には農家1人当たり現在の1.5倍ほどの面積、5ha以上を耕作しないと宇都宮の農地を保てない計算になります。様々な形で担い手を確保しなければならないのは明らかです。」

広大な農地をどのように支えていくのかは喫緊の課題です。今年から農業経営について学ぶセミナーを開催し新規就農者の育成も進め、市のホームページ内で「貸し出しを希望する農地」の情報公開も始めたとのこと。 しかし、離農する農業者の耕地面積をカバーするには程遠い状況です。同市では、法人含めた外部からの農業参入を検討するなど、農地活用により積極的に取り組み始めています。

「課題を共有して将来について考える『地域会合』自体は、この5年ほど『人・農地プラン』のときから続けてきました。今回さらに地域計画に取り組むことで『目標地図』に落とし込みながら関係者同士の話ができたことは、将来に向けての財産だと思います。」

地元企業、外部からの新規参入、農業法人それぞれの想い

宇都宮市で法人として農業経営を行っている「やきとり竜鳳」は、農地拡大を望んでいる企業の一つです。宇都宮市に本社を構える地場企業で、北海道から沖縄まで全国に350店舗以上を展開する焼き鳥のフランチャイズチェーンです。赤い移動販売車での販売が特徴ですが、居酒屋や総菜、通販など幅広く事業展開しています。自社で農産物の生産を始めたのは10年以上前といいます。

(株)全国チェーン竜鳳 取締役 鈴木慎さん(右) 同 取締役・商品部長 荻原良夫さん(左)

「私は最近、農業部門の担当になったのですが、創業者の『安全安心な野菜を自社で作ろう』という思いで、まずは知り合いのツテで農地を確保していったそうです。肥料も農薬も使わずに野菜を作っていこうと試行錯誤してきたと聞いています。」(鈴木取締役)

現在では宇都宮で4haほど生産し、そのうち約3haはネギ畑、福祉事業と組合せて人材を確保し毎月1.5トンほど出荷している同社。農地中間管理機構、いわゆる「農地バンク」※が誕生し、行政が農地と担い手をマッチングさせていく制度が始まって10年ほどですが、法人が農業参入するハードルは随分と下がったものの、今でも農地を広げるのは容易ではなさそうです。

「関東、東北の店舗に農場から直送しています。ネギは70%ぐらい自社で供給できています。宇都宮近辺でもっと広げたいのですが、なかなか良い農地を見つけられず、今年からは岩手に農場を14ha確保しました。そこでは米を中心にやっていく予定です。」(荻原取締役)

「マッチングということであれば、農地を借りたいという意欲のあるところも行政に登録して公開されるようになると良いと思っています。」(鈴木取締役)

※農地中間管理機構(農地バンク)とは、農地の有効活用を促進するため、都道府県知事が指定する機関。各都道府県の農地中間管理機構のウェブサイトや窓口で公開されている情報には、農地の場所を示す地図や住所などが掲載されている。

農薬、肥料を使わない自然農法にこだわり自社の食材供給に役立てている

農薬、肥料を使わない自然農法にこだわり自社の食材供給に役立てている

一方、県外から農地を探して2023年に参入したのがオプティムファーム社です。親会社であるオプティム社はもともと2000年に創業した佐賀大学発のベンチャー企業であり、2015年からはスマート農業の技術開発及びスマート農業サービスに関する事業を展開してきました。

「現在、オプティムではピンポイントタイム散布サービス(ドローンとAIを用いた適期防除サービス)の中で全国2万6千haほどの防除を行っています。その他にも様々な技術開発及びサービス展開を行っています。その中で、自分たちも担い手として農業参入しなければ日本農業そのものの課題解決につながらないのではないかと考え、2023年に子会社としてオプティムファームを設立しました。」

オプティムファーム 星野祐輝さん

オプティムファーム 星野祐輝さん

栃木県宇都宮市、栃木市、茨城県高萩市の3市にまたがって農地を10haほど借りて、一から作業方法を勉強しながら栽培をスタートしました。

「法人として水稲で参入する場合、採算ベースに乗せるには最低でも30ha以上は必要なので、全国各地の自治体に電話をかけて条件に合う地域を探しました。宇都宮市さんにはとても精力的に対応いただいたと感じています。栽培ノウハウを蓄えながら規模を拡大し、人材も育成して展開していくイメージを持っていますので、今後さらに広げられる余地があるのもポイントでした。」

新規参入の場合、最初から優良な農地と出会うことはなかなか難しいといわれます。実績を積んでいくことによって地域の信頼を得て農地が集まりだすというパターンが多いのです。農地拡大に意欲のある法人として行政にどのようなサポートを望んでいるのでしょうか?

「空き農地の情報を行政で集約していただけるととても助かりますね。いまのところまだ、条件の良い圃場を広く借りられているわけではなく、トラクターに乗って離れた場所へ移動しながら作業していくというやり方です。現状だと市に電話しても、結局、地域ごとの有力者などを紹介いただいて相対で交渉という流れになりがちです。農地バンクでも情報を出してくれてはいるのですが、情報精度がまだまだで実際に現地の人に確認してみないとわからないというのが現実です。」

「地域計画」は本当に地域農業の設計図となりうるのか?

宇都宮市の地域計画も3月の提出に向けて大詰め、1月中旬の地域会合においては、目標地図の完成版を目の前に最終確認に向けての行政からの説明がなされました。関係者に配られた資料には「地域内の農業を担う者」という一覧があり、農業経営体のリストと現在の経営面積、そして10年後の目標経営面積が書かれています。

「規模拡大」「現状維持」「規模縮小」「貸し出し意向のある農地」の4色に分けられた実際の地図を見てみると「現状維持」に次いで多いのが「規模拡大」となっており、地域内においても営農規模の拡大意向が決して低くないことがわかります。

また、行政からは企業参入の促進の必要性についても説明がなされました。それについて会場からは「10年後どころではなく、担い手不足は進むと思われます。企業を誘致するにしてももっと集約してインフラも整えるなど条件をよくしなければ難しいのではないか、ぜひ整備を進めてほしいというお願いです。」という声も上がり、新規参入に対してネガティブな雰囲気はありませんでした。

会合が一段落したあと、多くの方々が地図を囲んで様々な話が続いており、実質的にはこうして地図を目の前に情報交換がなされることにより農地活用の流動性は高まっていくのではないかという印象を受けました。

「今回の意向調査でお答えいただけなかった、あるいは連絡そのものが取れなかった農地もまだまだあります。地権者さんの意向が不明なままですと目標地図には現状維持としか書けないので、そこはこれからの課題です。いずれにせよ、これをスタートラインに毎年会合も開き、地図を更新しながら、より良い宇都宮の農業の実現を目指したいと思います。」(鎌田主任)

インタビューを終えて

営農を拡大したい、あるいは新規参入したいという意向を持つ事業者が数多くあり、地域としては担い手不足を実感しているにもかかわらず、双方のマッチングがうまく進まないままに時が過ぎていく。その現状を見ていると、私が長く携わっている婚活事業にもどこか似たような点があるように思います。双方の情報化が開示されていてマッチングの機会があったとしても、それをもう一歩後押しする力が働かないと実際に話が進まないことも多いように思います。今回の地域計画においては「行政の後押し」を一歩踏み込んだ形で全国自治体の義務として位置づけたことが大きいと感じます。

取材

小野淳(おの・あつし)アグリメディア研究所 客員研究員

株式会社農天気 代表取締役

NPO法人くにたち農園の会 前理事長

TVディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。30歳で農業に転職、農業法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち、㈱農天気/NPOくにたち農園の会設立。著書に「東京農業クリエイターズ」など。

・・・

昨年より地域計画について話し合うための会合に数カ所同行させていただきました。宇都宮市の会合では、代々の地元の農家、外部から農業参入した企業、先輩農家、若手など多様なメンバーがいました。そこには地域差はあるものの農業界あるあるのような閉塞感はなく、各世代それぞれのやり方で地域の農業を守り、農業で稼いでいくという意思を感じる意見交換がなされていて頼もしい限りでした。

企画編集・デザイン

浅沼美香(あさぬま・みか)アグリメディア研究所 研究員

デザイン事務所で20年間、プロデューサー・デザイナーとしてウェブサイト、広告などを製作。シェア畑の一利用者だったが、農業好きが高じてアグリメディアで働くようになった。「農×デザイン」に関心。