2021年も残すところわずかになりました。みなさんにとってどのような1年でしたか。

さまざまなメディアが「今年の重大ニュース」といった振り返り企画を行っています。私たちも一風変わった2つの話題を選んでみました。所長の独断なので少々偏っているかもしれませんが、「ほー、今年の農の世界はこんなテーマがあったのね」と心にとめていただければ嬉しいです。

1.スマホアプリ「1日農業バイト デイワーク」の人気急上昇

農業の課題は?

筆者がこう問われたら、「年間を通じて、忙しいときと暇なときの差が激しいこと」と答えている。

つくる品目によって時期は異なるものの、特定の季節にぐっと忙しくなるのはどの品目も同じ。ピーク時は猫の手も借りたいほどだが、一通りを終えるとすっと落ち着く。というより、仕事がなくなる。筆者がよく知る新潟県の大規模コメ農業法人は冬の農閑期になると、近くのスキー場にスタッフとして社員を送り込んでいる。

「年間を通じて安定的に仕事をする」。自動車工場や機械工場ではなかば当たり前のことが、農業の世界では(無理ではないにせよ)なかなかうまくいかない。

スマホアプリ「1日農業バイト デイワーク」はそんな農業の特性を踏まえた設計で人気を博している。1日単位でアルバイトを募集できるのが最大の売りだ。農家は必要なときに必要なだけの人材を確保でき、求職者も副業感覚で気軽に応募できる。

仕組みは簡単。農家が働いてほしい日付を指定して仕事内容や日給を掲示する。それを見た求職者が応募すると、ボタン一つで1日単位からマッチングが成立する。アプリをローンチして4年目の今年、急成長を遂げた。

運営する神奈川県鎌倉市のベンチャー企業「鎌倉インダストリーズ」によると、今年1年間でアプリを通じて働いた農業バイト数は4万1404人と前の年の2.5倍に達した。

農家・求職者双方のニーズを的確にとらえている点が大きい。労働力不足解消を目指す弘前市(青森県)は管内のJAと連携して10月からデイワークの普及促進を開始。使い方や給与設定の仕方などを教わることができるJA組合員向けのオンライン説明会を開いている。ある農家は「1日単位で求人を出せるのはありがたい。熟練者はもちろんだが大学生など覚えの早い若い人にも期待している」と地元紙のインタビューに答えている。

百聞は一見にしかず、長野県に住む筆者もデイワークを実際に使ってみた。

11月と12月のとある日、高級干し柿「市田柿」で知られる南信州地方の柿農家で、収穫作業や柿を糸に吊るす作業をおこなった。仕事は厳しかったが、アプリの使い方を含めすべての段取りが分かりやすく、想像以上に利用が進んでいることを実感した。

一緒に柿の収穫作業をした男子大学生は「ウィンタースポーツをしており、まとまったおカネが必要なので、他のバイトと掛け持ちでこのサービスを使っています」と話していた。中年のサラリーマンの男性は「庭に柿を植えたので、加工作業の工程を学びたくて」と照れくさそうに話してくれた。

筆者を受け入れてくれた柿農家は、収穫・加工期にはなんと90歳(!)の実母を動員して作業にあたっている。典型的な家族経営の専業農家だ。農繁期は毎日のようにアプリ上に求人を出す常連となっている。

高齢化した農家を一般市民が手助けし、双方がwin-winの関係になるー。実際に働いてみて、農業の未来像の一端が見えた気がした。

2022年もこのサービスの動向には引き続き注目したい。

2.工業団地ならぬ農業団地が続々オープン

農業団地といっても、あまりピンとこないかもしれない。

ならば、工業団地を思い浮かべてほしい。

「●●製作所」「▼▼電機」「★★鉄工」・・・、さまざまな企業の大きな工場建屋が整然と立ち並び、忙しなく大型トラックが行き交う。だいたいそんな視覚的イメージではないだろうか。

ざっくりいうと、農業団地はその農業版だ。

もちろん、工場建屋があるわけではない。その代わり、ビニルハウスが整然と立ち並び、さまざまな農業法人が同じエリアで農業(主に野菜、果樹)を営む。そんな農業の一大集積地が各地で生まれつつある。

富士山の裾野に位置する静岡県小山町。この人口1.8万人の小さな町で大がかりな農業団地の整備がはじまっている。

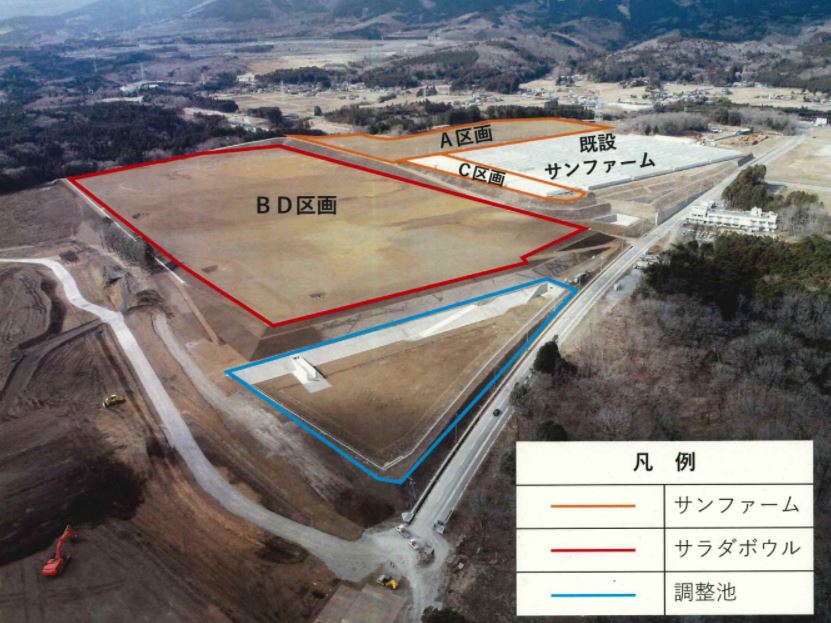

面積は東京ドーム2.8個分に相当する13ha。国、県、町、地元がおカネを出し合って整備する一大プロジェクトだ。ここでサンファーマーズ(静岡県)が高糖度トマトを、サラダボウル(山梨県)がベビーリーフを生産する。「標高など栽培環境が良く、またとないチャンス」(サンファーマーズの稲吉代表)。ちなみにサンファーマーズが手がける高糖度トマト「アメーラ」は首都圏などのスーパーのほか、スペインでも生産・販売されている。

埼玉県羽生市の農業団地「チャレンジファーム」では今年、進出4社目となるタカミヤ(大阪府)がキュウリなどの生産をはじめた。これまで農業用ハウス設備を販売していたが、自ら農業を手掛けた経験はなかった。「実際に栽培を行い知見を得ることで、より生産者の視点に立った提案ができるようになると考えた」(同社)。

チャレンジファームではこのほか、地元スーパーと農業資材会社がイチゴを、地元の生産法人がハーブを生産している。面積は東京ドーム5個分にあたる24haだ。

こうしたプロジェクトが相次ぐのは、農業法人がバラバラに事業展開するより、1か所にまとまる方がメリットを得やすいと感じているからだ。

広島県の農業団地では進出企業同士が栽培技術の情報交換をおこない、産地のレベル向上をはかっている。山梨県北杜市の農業団地では10数社が農業企業コンソーシアムを結成し、物流、環境、雇用の各テーマで密に連携している。同じエリアに集うので農業機械や集出荷場の共同利用もでき、余分なコストをかけずにすむ。

用地確保の観点からも、農業団地には追い風が吹く。水田を畑に変える動きが生まれているのだ。収益性の点でみれば、どうしてもおコメは野菜より分が悪い。

ご承知の通り、おコメは長らく余り気味で、これからも消費の減少が予想されている。一方、野菜は健康志向を背景にニーズは堅調。埼玉県羽生市のチャレンジファームは水田に土を盛って畑に変えた。「コメの担い手が高齢化する中、水田のままでは10年後の未来が見えなかった」(羽生市役所の担当者)。水田は性質上、面的なまとまりがあるので農業団地の用地になりやすい。

農業がすこしずつ「システマチック」になっている。そんな印象をいだいた2021年だった。

◇◇◇

中戸川 誠(なかとがわ・まこと) 日本経済新聞社の記者として10 年間、BtoC企業、エネルギー問題、農業政策などを取材後、アグリメディア入社。遊撃的に守備範囲を変えつつ、農業参入企業へのコンサルティング、自治体や大企業との農ある街づくりプロジェクトなどを推進する。現在は新規事業を企画・実行する部署のマネジャーとアグリメディア研究所所長を兼務。妻の故郷である長野県諏訪市在住。週何回かは東京。ソーラーシェアリングに関心。

◇アグリメディアは企業や自治体との協業、コンサルティングを推進しています。お気軽にご相談ください◇