リモートワークする頻度が高い人ほど、趣味の域を超えた農業に挑戦する傾向が強いー。農領域のシンクタンク、アグリメディア研究所(東京都目黒区、所長:中戸川誠)がサポート付き貸農園「シェア畑」の利用者を対象に実施したアンケート調査で、こんな傾向が浮かび上がった。

コロナ禍でライフスタイルが様変わりしたことで、リモートワークで本業をこなしつつ、空いた時間に手作りした農産物を直売所で売って副業収入を稼ぐといった働き方が芽生えつつある。ニッポンの農業は高齢化で担い手の減少が止まらない。コロナ禍で期せずして生まれた、テクノロジーに明るく働き方も柔軟な〝新時代の兼業農家”をうまく取り込めるかが、農業の競争力を左右しそうだ。

貸農園利用者にアンケート

アグリメディア研究所は3月中旬、「農×ライフスタイル」をテーマにしたインターネット調査をシェア畑の利用者に対して実施、1269件の回答を得た。

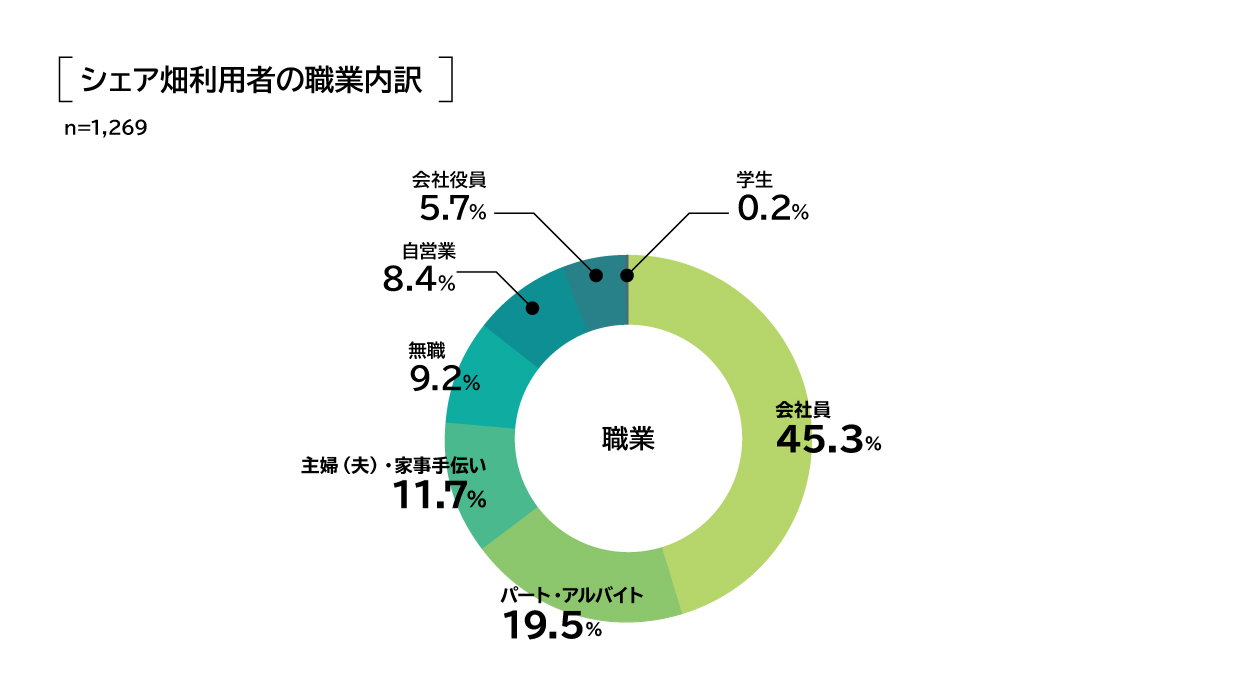

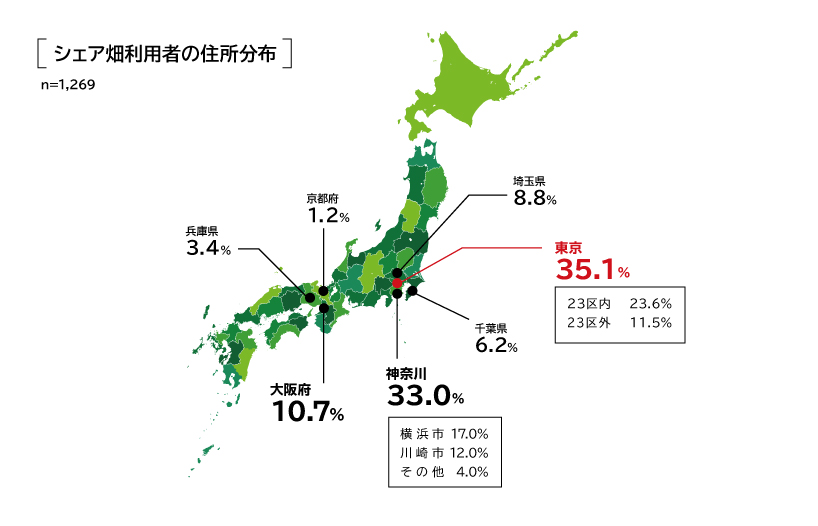

今回のアンケートに協力したシェア畑の利用者層をみてみよう。約100カ所あるシェア畑は首都圏・関西圏近郊に集中しており、いわゆるビジネスパーソンの利用が多い。職業でみると会社員とパート・アルバイトは合計で65%に達する。男女の比率はだいたい4対6。年齢は50歳代が29%、40歳代が28%、60歳代が25%、30歳代が10%――とバランスよく散らばっている。ビジネスパーソンが多い特性から、「リモートワークの有無や頻度」なども尋ねた。

農産物を作って売ることを農業と定義するなら、シェア畑での活動は「業」とはいえず、趣味の域をでない。1区画は10㎡前後と小さく、採れた野菜は自家消費が基本だ。もっとも、シェア畑で農作業のイロハを学んだうえで、いずれ本格的な農業に移行したいと考える層はいる。田舎の親元に帰って農業で独り立ちを考える人がいれば、今の生活基盤を維持しつつセミプロ農家を目指す人もおり、各人の仕事観、生活観、家族構成によってニーズは様々。今回の調査ではこうした層の潜在意識を浮き彫りにすることを目指した。

5年後、いかに農と関わっているか

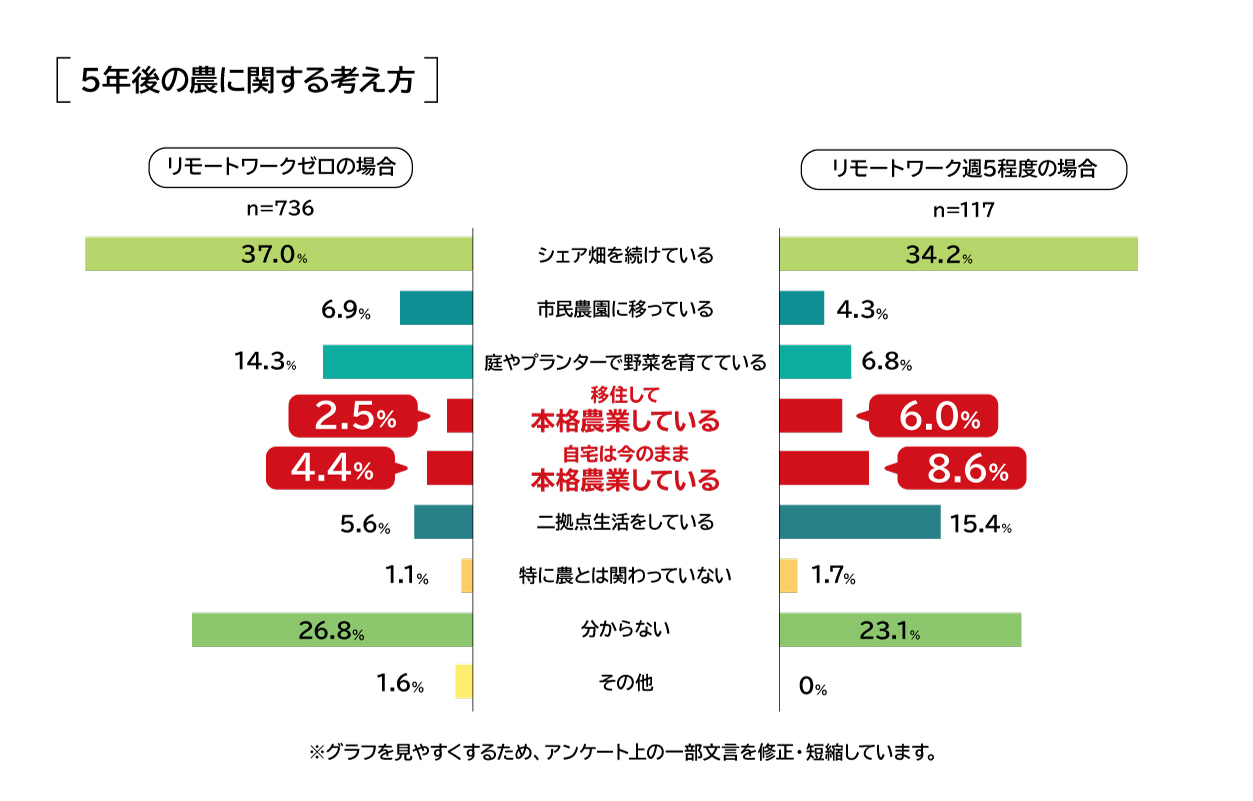

興味深い結果が出たのが、「あなたは5年後、農とはどのような関わりをしていると思いますか」という質問に対する答えだ。

「シェア畑を続けているだろう」との回答が最多だったが、アグリメディア研究所は自社サービスのPRは目的外なので、あえて言及しない。ここでは「移住して、今よりもっと本格的な農業をしているだろう」と「自宅は今のまま、もっと本格的な農業をしているだろう」と回答した人を、“趣味の域を超えた農業に関心を示す層”と定義し、深く考察してみたい。

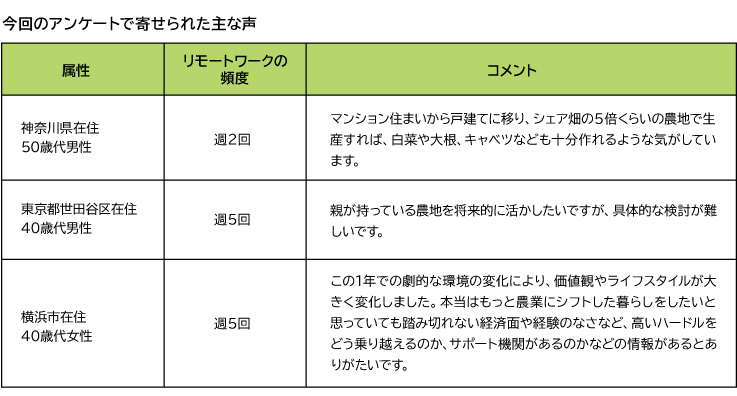

リモートワークがゼロの人(736件)の場合、本格農業層はわずか6.9%に過ぎなかったが、リモートワークが週5回の人(=完全リモート、117件)の場合は14.6%に達した。リモートワークが週1~2回の人(147件)は9.6%、週3~4回の人(133件)は12.9%なので、リモートワークの回数と本格農業への関心度には相関関係があることがわかる。言い換えれば、在宅の比率が高まるほど、趣味レベルのシェア畑では飽き足らず、もう一段の高みを目指す傾向が強まるといえる。

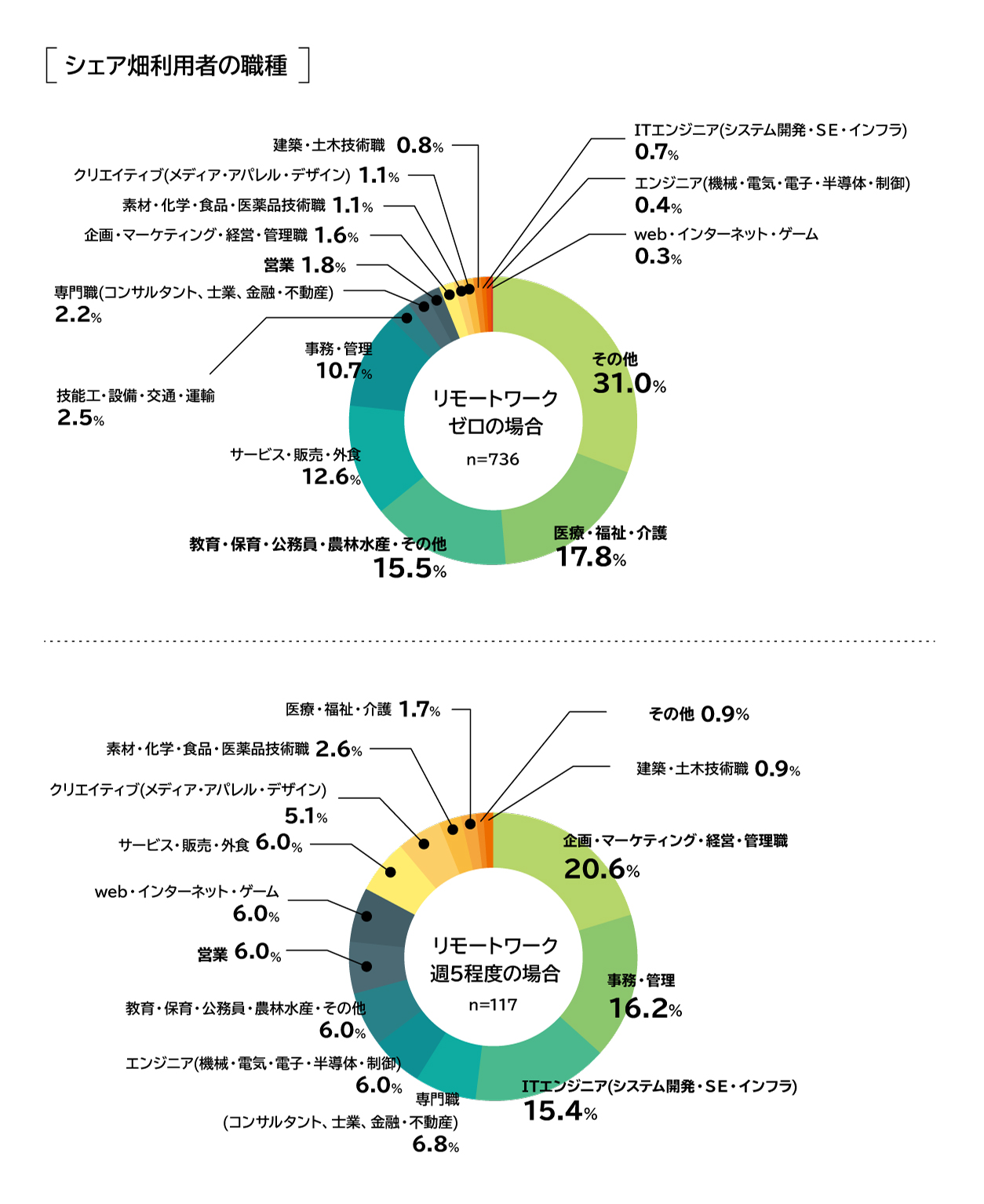

どのような人たちが完全リモートを実施しているのか。完全リモート層の職種別内訳をみると、ITエンジニアの比率は15.4%と、リモートワークゼロ層に占めるITエンジニアの比率の23倍に達した。同様に企画・マーケティング職も20.6%と、リモートワークゼロ層のそれの13倍近かった。逆に、完全リモート層に占める医療・福祉・介護職は1.7%と、リモートワークゼロ層のそれの10分の1にとどまった。

職場と自宅との往来が生活の大部分を占めるエッセンシャルワーカーは農への関与度を深めにくい半面、パソコンやスマホさえあれば仕事が可能なIT系などの人たちの間では本格志向が高まっている様子がうかがえる。

背景にあるライフスタイルの変化

リモートワークと相性のよい業種では、コロナ禍で通勤時間がなくなり、物理的な農作業の時間を取りやすくなったことが背景にある。コロナ禍がシェア畑の利用頻度に与えた影響を尋ねたところ、「コロナ前より通園回数が増えた」との回答はリモートワークゼロの人(405件)の場合は28.9%にとどまったのに対し、完全リモートの人(50件)の場合は38.7%と10ポイントも高かった。「私の理想は会社員として仕事をしながら、休日や出社前、退社後に農業を行うイメージ。リモートワークで農業のハードルが格段に下がった」(東京都在住で通信系企業勤務の30代女性)との声が聞かれた。

コロナ禍を機に住環境に制約がなくなったのも大きい。埼玉県在住のITエンジニアの40歳代男性はいま、地方に移住し、副業的に農業を取り入れることを検討している。コロナ禍で週5回のリモートワークが定着したが、本業の年収は1000万円超と安定している。景観のよいところに住んでみたいとの思いが強く、移住をきっかけに「農業と本業を両立させたい」と意気込んでいる。

動き出す”半農半X”

先述したITエンジニアの男性のようなライフスタイルは“半農半X”と呼ばれている。他の仕事で生計を立てつつ、農業を生活に取り入れる暮らしを指す、新しい言葉だ。場合によっては農業を主とし、他の仕事を従とするケースもある。農村に移り住んだり、都会と田舎を行き来する二拠点居住という暮らしぶりも、この言葉に含まれる。

アグリメディア研究所では、半農半X層はいずれ「農家」の1つの類型となる可能性が高いとみている。農林水産省によると、「農家」は統計用語上、「経営耕地面積が1000㎡以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯」と定義されている。今回の調査では半農半X層が趣味のレベルを脱し、「農家」の領域に足を踏み入れつつある現状が浮かんできた。

「5年後に今よりもっと本格的な農業をしているだろう」と回答した人(144件)に対し、「どれくらいの農地面積が望ましいか」と尋ねたところ、101㎡以上と回答した人が52.0%を占めた。アグリメディア研究所の試算では100㎡の農地で育てた少量多品目の野菜を、手取り収入のよい直売所で販売した場合、年間の販売収入は10~10数万円ほど。額が少ないと思われるかもしれないが、あくまで副業と捉えてほしい。直売所や産直サイトの普及で農産物を手軽に販売できるようになったことも、こうした流れを後押ししている。

一般的な兼業農家との違いについても指摘しておきたい。日本の農業界のボリュームゾーンである兼業農家は、農村に強い地縁・血縁を持っているが、半農半X層は農村との縁が薄れている、もしくは農村とは縁がない都会で生活基盤を築いてきた人を指すケースが多い。兼業農家が農業を家業と捉えているのに対し、半農半X層は自らの意思でこの道を選んでいるのはこのためだ。日本の「農家」の平均年齢は67歳。リモートワークを駆使し、テクノロジーに通じた半農半Xの勃興によって、平均年齢がぐっと若返る可能性もある。

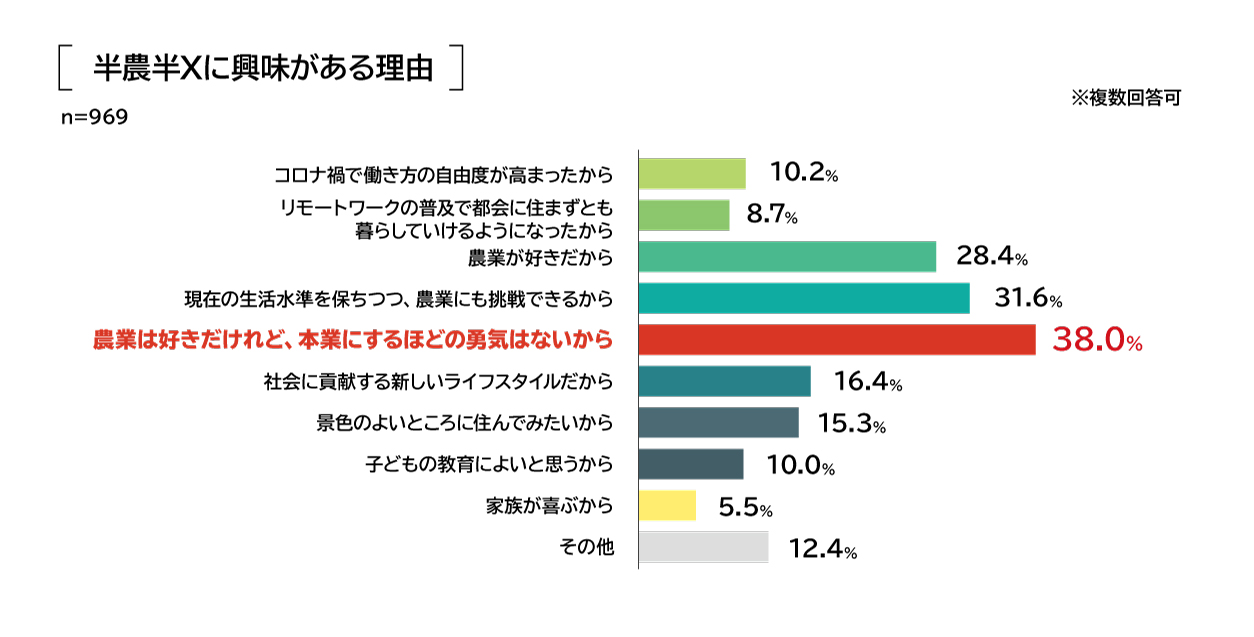

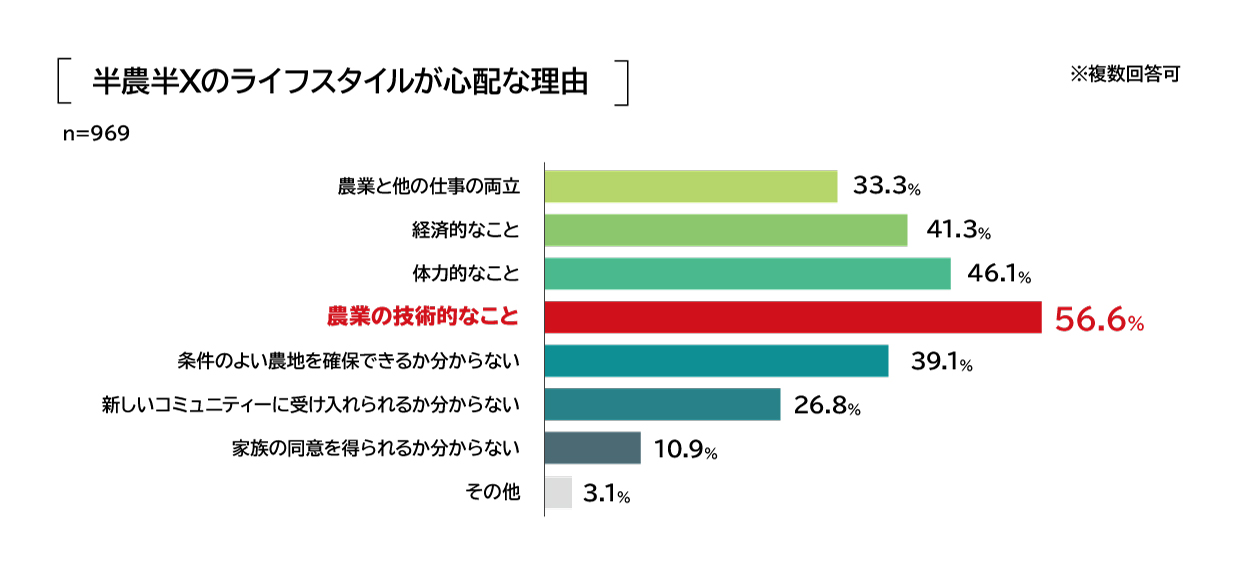

課題は技術面

課題は栽培技術の習得だ。半農半Xに興味がある層(969件)に不安や心配ごとを尋ねたところ、「農業の技術的なこと」との回答が56.6%でトップだった。誤解を恐れずいえば、半農半X層は、“片手間”で農業に取り組んでいる。農地面積が大きくなるほど、農業機械を効率的に運用する必要が出てくるし、農薬や肥料を適切に使用せざるをえない局面もあるかもしれない。半農半X層の懸念を取り払い、気軽に農業にチャレンジできる環境整備に農業界を挙げて知恵を絞る時期にきているといえるだろう。

★編集後記★

◇筆者も昨秋、東京都荒川区の自宅を引き払い、長野県諏訪市に移り住んだ。パソコンやスマホでこなせる仕事はリモートでこなしつつ、暇を見つけては野菜づくりに励んでいる。

◇コロナ禍が落ち着いたあと、世の中はどうなるのだろう。ある程度はリバウンドするにせよ、完全に元の世界には戻らないのではないだろうか。IT大手の富士通は原則リモートワークへの移行を打ち出した。飲料大手のアサヒグループHDの社長は「この働き方を(コロナ禍前の)元には戻さない」とメディアのインタビューに語っている。

◇農業界にはまたとないチャンスだ。都会に、もっといえば東京都心に向いていた人の流れが、局所的とはいえ、逆回転を始めているからだ。今年3月1日の推計人口をみると、東京23区すべてで人口が前月を割り込んだ。コロナ禍が都市と農村の関係に変化をもたらしたといえる。

◇一方で、どっぷり田舎に捧げる暮らしにはためらいを覚えるひとがすくなくない。そんな方々には都会に自宅を置いたまま、農を取り入れた暮らしをすすめたい。適性や志向に応じて都会と農村を行ったり来たりする生活もいいだろう。街をすこし離れれば農地はいくらでもある。働き方の自由度が増したいまこそ、知性と勇気と遊び心に裏打ちされた行動が世の中を明るくする。

筆者略歴

中戸川 誠(なかとがわ・まこと) 1985年兵庫県生まれ。日本経済新聞社の記者として10 年間、BtoC企業、エネルギー問題、農業政策などを取材後、2017年にアグリメディア入社。水田の畑地化プロジェクト、農教育事業の立ち上げ、農業参入企業へのコンサルティングなどを推進する。現在は社長直下で新規事業を企画・実行する流通経営支援室のマネジャーとアグリメディア研究所所長を兼務。太陽光発電で売電しつつ、パネル下で農作物を生産する「ソーラーシェアリング」に関心。週末は100㎡超の畑で野菜を育てる農夫。ご意見等はkikaku@agrimedia.jpまで