日本の農業の課題を読み解き、新たな可能性にチャレンジする技術や人々にフォーカスする連載「どうなる日本の農業」。今回は畜産、それも「養豚」に着目します。

日本の農業の課題を読み解き、新たな可能性にチャレンジする技術や人々にフォーカスする連載「どうなる日本の農業」。今回は畜産、それも「養豚」に着目します。

私たち日本人は豚肉が大好きで、一人当たりの年間消費量は約13kgにもなります。人口減少や高齢化が進む現在でも、一人当たりの消費量は増え続けており、農業の未来を考えるうえで欠かせない一大産業です。

しかし、この「美味しくていつでも食べられる」豚肉の未来は、課題に直面しています。

人と豚が穀物を奪い合う?「タンパク質危機」

世界の養豚市場は40兆円規模に達し、トウモロコシや米を凌ぐ世界最大の一次産業とされています。しかし、この巨大産業は、今、未曾有の課題に直面しています。国連の予測をもとにした試算では、2050年には世界人口が100億人に達し、タンパク質の消費量も飛躍的に増加するとされています。その結果、供給が需要に追いつかなくなる「タンパク質危機」が発生する可能性が指摘されています。

さらに、畜産業が地球環境に与える負荷も深刻です。世界の温室効果ガス(GHG)排出量の14.5%

株式会社Eco-Pork(エコポーク)は、こうした喫緊の課題に対し、「次世代に食肉文化をつなぐ」というビジョンを掲げ、先進テクノロジーを駆使した「養豚DX(デジタルトランスフォーメーション)」で、世界の養豚業の未来を切り開こうとしています。

農家向け営業担当でお肉博士1級の横手翔太さんと広報担当の本多洋子さんにお話を伺いました。

横手 翔太さん

本多 洋子さん

Eco-Porkが推進する「スマート養豚」とは?

小野「私の実家は神奈川の横須賀なのですが、小学生のころぐらいまで近くに養豚場があって、風向き次第で鳴き声も匂いもかなりのものでした。豚の姿も日常的な景色だったのですが、今ではそういうことは全くないですね。」

横手「現在、日本の養豚農家は3,130戸件で、1980年代と比べて10分の1以下に減っています。一方で豚肉の消費量は増えていますが、国内で飼育されている豚の頭数はほぼ横ばいのままです。養豚農家の規模は子豚を生む母豚(ぼとん)の数で計ることが多く、全国平均で200~300頭です。私たちのサービスを利用している農家の中には、母豚が5,000~10,000頭という規模の方もいらっしゃいます。これは吸収合併や事業の大規模化が進み、1戸あたりの飼育規模が拡大しているなどの理由があります。衛生管理については、2018年の豚熱発生以降、さらに厳しくなりました。イノシシが媒介することもあり、もし1頭でも豚熱が見つかれば、農場全体で全頭殺処分という対応が現状では主流となっているため、最も気を使う部分です。」

小野「需要がある一方で、養豚農業自体は非常に厳しい状況に置かれているのですね。そのような中で、Eco-Porkさんの存在感が増しているように感じます。2017年の創業時から提供しているサービスが『Porker』(ポーカー)ですよね。どのような内容なのでしょうか?」

本多「創業者の神林は、もともと大企業の人材管理をAI技術などを使って改善するコンサルティング業をしていました。しかし、学生時代に関わった食糧・環境関連のNPO活動や、自身の子育てなどの経験を通して、食の未来に貢献できる事業に取り組みたいと考えるようになりました。特に畜産、それも養豚業においてDX化がもたらす意義が大きいと感じたのです。そこで養豚農家の協力もと、養豚の業務フローを可視化してデータによる生産管理が行える経営支援システム『Porker』を、創業とほぼ同時にリリースしました。」

横手「養豚経営の規模は母豚数で計るとお話ししましたが、1頭の母豚が年間何頭の子豚を生んで、体重何kgで出荷するのかが売り上げのベースとなります。だいたい1回の出産で10~15頭の子豚を産み、これを1年で2~2.5回繰り返すため、年間で母豚一頭当たり約20-30頭の子豚が生まれる計算です。これを無駄なく繰り返すことが重要なのですが、種付けをしたつもりができていなかったりすると、その間の飼料代などがすべてロスになってしまいます。まず、その繁殖領域でのロスを減らすことが『Porker』の一つのテーマとなっています。

小野「なるほど、母豚それぞれの状態を見極めて適切な対応をしようと思ったら、農家の目と勘やメモ書きなどの管理だけでは対応できる頭数に限界がありますね。神林社長が人材管理出身で、『群』と『個』それぞれの管理を最適化して生産性を上げるという点で、養豚業と相関する部分が大きいとインタビュー記事で説明されていたのが印象に残っています。」

横手「『Porker』は、母豚それぞれの繁殖を確実に記録できるようにするところから始まりました。養豚の現場では、データを正確に取得できていなかったり、取得できても活用できていなかったりするという課題がありました。従業員がスマートフォンやタブレットを使って現場で情報を入力できるだけでも、先ほどお話しした繁殖の機会ロスを軽減できます。そこから『Porker』自体も、農家の皆さまや獣医師先生がたの意見をいただきながらバージョンアップさせてきました。」

小野「『Porker』自体は管理ソフトのサブスクリプションサービスで、初期導入すればスマートフォンのアプリのようにアップデートされていくのですね。」

横手「私たち営業チームにはカスタマーサクセスチームがあり、使い方の説明をするだけでなく、生産性改善に向けた伴走型の支援も行っています。例えば、ある農家では約千数百頭の母豚を30人ほどで管理しているのですが、データに興味のなかった方も含めて大部分の方がデータの入力を始めました。入力したデータを使って、課題を発見し、改善計画を立てて実行できるようになったといいます。さらには、今まで見れていなかったデータの相関関係がありそうだ、といった仮説が出てきたりします。現場で気づいたことがデータに反映され、それが”自分たちで行う”現場の改善につながるというようにPDCAサイクルが回るようになっているのです。」

本多「おかげさまで今、『Porker』の日本での導入率は2024年10月時点で14.6%となっています。これは日本全国の母豚の数から算出した比率です。システムの初期導入費用と、あとは頭数やサービス内容に応じて費用が決まりますが、データを活用して経営改善をしていかなければという養豚農家の意識自体も変わってきたように感じています。」

主力サービス「Porker」は現場での記録と、データを見える化するシステム

「ピッグデータ」で現場作業を大きく軽減

小野「まずは基本的な記録と改善を進めることで、山積みの課題も徐々に片付いていくということですね。『Porker』以外には、どのようなサービスを提供しているのですか?」

本多「現在、自社開発AI搭載のカメラシステム『ピッグデーターステーション カウント&ウエイト(PDS)』の受注が始まっています。」

小野「『ビッグデータ』ではなく『ピッグデータ』ですね。『Porker』もカードゲームを連想させて記憶に残りやすいですが、ネーミングにこだわりとユーモアを感じます。」

横手「養豚経営に大きな影響を与える数字として、母豚が1年で生む子豚の数に加え、出荷体重があります。出荷体重は、豚の価格を決定する大きな因子ですので、適正体重の豚を数多く出荷できれば、売り上げは確実に上がります。ですから、体重計測は最も重要な作業の一つなのですが、120kgにもなる豚の体重を1頭ずつ計測するのは非常に大変です。その課題を解決するのがPDSです。画像解析だけで体重推計ができます。」

小野「カメラの下を通るだけでいいのですね?」

横手「体重に加えて、カメラの下を通った頭数のカウントもできるので、豚舎間の移動時にも活躍します。これはシステム導入ではなく、完結した一つのプロダクトになっているため、導入のハードルが低いという特徴があります。先日アメリカで開催された『World Pork Expo 2025』でも好評で、アメリカでの展開の足がかりになればと思っています。」

小野「養豚業のあらゆる場面での効率化を促進しようという心意気を感じますが、Eco-Porkさんとして実際に養豚業に取り組んだり、あるいは豚舎の設計から手掛けて新規参入を促進したりすることは考えていませんか?」

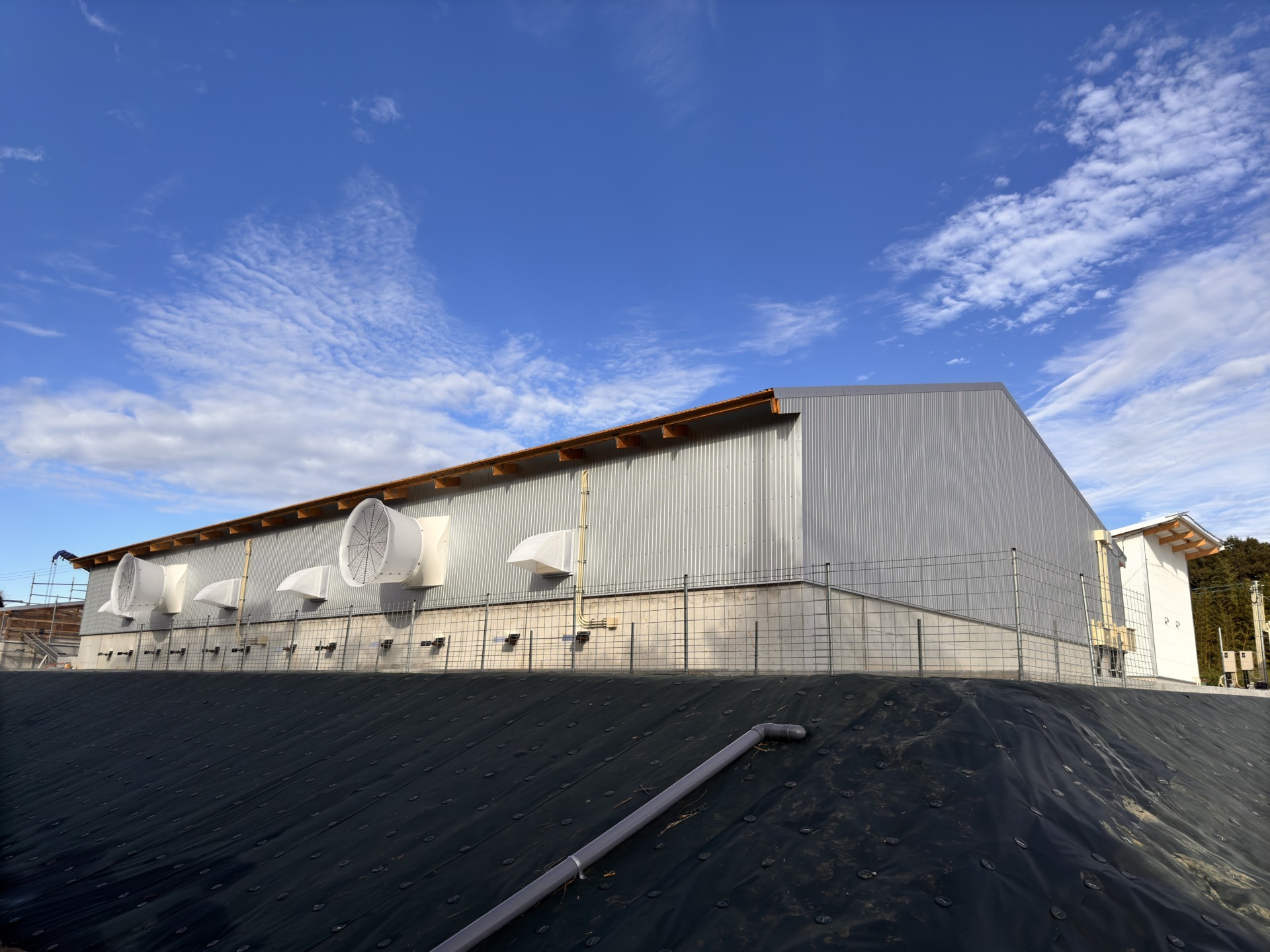

本多「愛知県田原市で2024年から、豚舎建設から自社で取り組んだプロジェクト『Eco-Pork SHIFT0(シフト)農場』を立ち上げています。これは農林水産省の『中小企業イノベーション創出推進事業(フェーズ3基金事業)』の助成を受けての取り組みです。センサーやカメラで収集した豚舎内の各種データをAIが解析し、飼養方法検討の参考となる情報提供を行うシステムの構築を目的としています。」

Eco-Pork SHIFT0(シフト)農場

横手「ここは母豚ではなく、子豚を仕入れて出荷体重まで育てる養豚場になっています。スマート養豚ということで、なるべく人の手を介さずに飼養できる仕組みを目指しています。これは人手不足問題と、感染症予防の観点からも有効です。人による病原体持ち込みのリスクの減少は、抗菌剤の使用量削減につながると考えています。実際に200頭を1~2名の現場スタッフで管理していますが、初回の出荷は、1頭も欠かさずに飼育し、

小野「子豚を育てるうえで重要なポイントは何ですか?」

横手「子豚は約半年で120kgほどまで成長させて出荷します。もちろん個体差があり、うまく餌を食べられないなどの理由で成長が遅い子も出てきます。そうした課題がある豚は隔離して別途餌を食べさせるなどの対応をとる必要があり、個々の成長の差に早い段階で気づいて対処することが重要です。そういった課題にも、データ活用が役に立ちます。」

私たちは豚肉を食べ続けられるのか?

小野「お話を伺っているだけでも、そもそも養豚業が想像以上のハードワークであることが伝わってきます。今後の養豚業で、どのような役割を果たしていけると考えていますか?」

横手「愛知県田原市で取り組んでいる実証実験は管理体制の高度化、自動化が生産量の増加に貢献するという考えの下、システムの構築に取り組んでいます。実証期間は5年間ですが、現在2年目なので、まずはここで成果を出したいです。」

本多「環境的な配慮は、これからの養豚には欠かせない部分です。近隣問題もさることながら、地球環境や豚のストレス軽減にも配慮した豚舎であることも、大切だと考えています。Eco-Porkは、養豚の持続可能化と社会課題解決に向けた取り組みを『インパクトレポート』として発表しています。これは、飼料効率や投薬効率の向上、温室効果ガスの削減などの目標値に対し、どれだけ進捗しているかを公開してしているものです。」

小野「環境負荷を下げるための努力自体は多くの農家が取り組んでおり、それ自体とても重要ですが、社会的な理解を得たり、協業していくうえでは数値化が欠かせないですね。ただ、現場仕事をしていると、なかなかそこまで手が回らないのが本音でしょう。」

※Jクレジット:国が温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として認証する制度。農業分野では、水田の「中干し」期間を延長してメタン発生を抑制したり、家畜排せつ物の管理方法を改善したり、バイオ炭を農地に施用したりするなどの取り組みが対象。こうして生まれたクレジットを企業に販売することで、農家は新たな収益を得られる。

横手「餌の最適化は極めて重要なテーマです。養豚のコストの6〜7割を占める餌は、その多くを輸入に頼っており、価格高騰が続いています。養豚では、餌に含まれるアミノ酸のバランスがカギを握ります。バランスが崩れると豚は栄養を吸収しきれず、糞尿として排出されてしまう。それは環境負荷の増加につながり、同時にコストの無駄でもあります。逆に、このバランスを整えられれば、環境負荷とコストを同時に下げながら生産性を高めることができる。私たちは、そこに本気で取り組んでいます。」

小野「知り合いの農家で、長く養豚を続けてきた方が廃業されるという話をきいたばかりでした。正直、養豚はこれからの日本でかなり厳しいのではと思っていましたが、今日のお話で、少し希望が見えた気がしました。ありがとうございました。」

インタビューを終えて

幼いころ、近所で見ていた養豚は子ども心に興味深かった一方で「臭くて汚い」という印象がありました。しかし、私も多分にもれず豚肉は大好きで、家族でしゃぶしゃぶ食べ放題の店にもよく行っています。動物も、ヤギや烏骨鶏などをふれあい体験用に飼育していますがあくまでも愛玩用です。動物をかわいがる体験はとても人気が高い一方で「臭くて汚い」、そして「命をいただく」部分には人はあまり関わらず目を背けがちです。お金さえ出せば家畜をかわいがる体験も、家畜肉の食べ放題のサービスも自由自在という矛盾と身勝手さをいつまで私たちは続けられるのでしょうか?Eco-Porkの取り組みは、まさにその矛盾の狭間で新たな解決策を出そうとする試みであるように感じました。

取材

小野淳(おの・あつし)アグリメディア研究所 客員研究員

株式会社農天気 代表取締役

NPO法人くにたち農園の会 前理事長

TVディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。30歳で農業に転職、農業法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち、㈱農天気/NPOくにたち農園の会設立。著書に「東京農業クリエイターズ」など。

・・・

世界人口の増加に伴い、「タンパク質危機」が訪れ、これまで当たり前のように食べてきた肉が食べられなくなる日が来るかもしれない——そんな話を耳にする機会が増えました。そこで、畜産の現状を知るべく、今回の企画を立ち上げました。

日本では人口が減少している一方、国内で飼育される豚の頭数はほぼ横ばいで、需要も堅調に推移しているとのこと。これは生産者にとって大きな励みになるのではないでしょうか。実際、私自身も豚肉は調理しやすく価格も手ごろなため、日々の食卓に欠かせない食材のひとつです。

これからの食卓を支える上で、IoT技術は非常に心強い存在だと感じます。同時に、私たち農関連企業もできる取り組みを積極的に考え実行していきたいと思いました。

企画編集・デザイン

浅沼美香(あさぬま・みか)アグリメディア研究所 研究員

デザイン事務所で20年間、プロデューサー・デザイナーとしてウェブサイト、広告などを製作。シェア畑の一利用者だったが、農業好きが高じてアグリメディアで働くようになった。「農×デザイン」に関心。